| 修理研究

|

調律

| オクターブ奏法で狂いを判断 とにかくクロマチック・ハーモニカの音程は狂いやすい。しかし、単音だけで吹いていると中々音程の狂いがわからないもの。オクターブ奏法をしてみて音が震えるのであれば、確実に音程が狂っているので調律を開始しましよう。 |

|

|

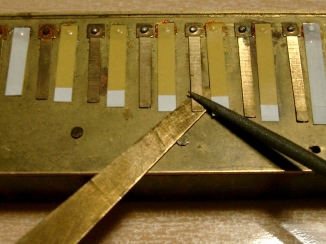

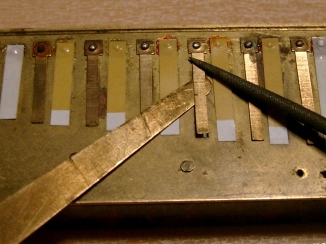

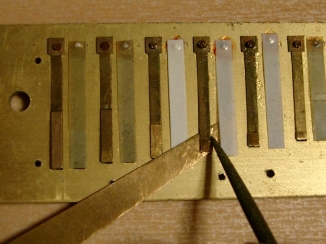

音程が下がっている場合 多くの場合、音程が下がってしまいます。 原因は、長く使用され他結果、振動で金属疲労を起こすのだと考えられます。 音程を上げるには、ヘラを下敷きに使い、リードの先を削ります。 リードの先が軽くなって早く振動するようになり、その結果音程が上がります。 |

|

音程が上がっている場合 あまり自然に音程が上がるということはありませんが、修理で削りすぎ、音程が上がりすぎてしまうと、その是正が必要となります。 音程を下げるには、ヘラを少し奥に差し込み、リードの根元を削ります。あまり奥まで差し込むとリードの上げ見が上がってしまうことがあるので注意。 リードの根元が削られると、相対的にリードの先が重くなりゆっくり振動するようになるので、その結果音程が下がります。 |

|

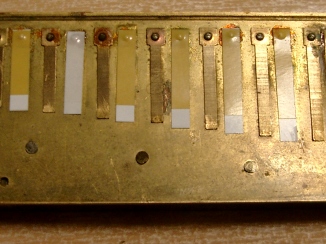

どの程度削るか 慣れると感じがわかってきますが、初めのうちはどれくらい削っていいか判断に戸惑うでしょう。 まずいろんなリードを観察しましよう。ほとんどのリードが製造段階での調律の結果として、多少削られています。その程度かと見当を付けるのに役立ちます。 低音部は音程を変えるためにかなり削る必要がありますが、高音部はちょっと削るとすぐ音程が変わる傾向を持ちますので、判断の一助としましよう。 |

|

チューナーで調律 正確な調律には、チューナーが必須です。最近のHohner社のクロマチック・ハーモニカはA=443に調律されています。最近のピアノはA=442で調律されており、ハーモニカは強く吹くと多少音程が下がることを考慮して、少しだけ高くしてあるのでしょう。 A=442というのはA音の振動数が、1秒間に442回であることを意味します。以前はA=440が標準でしたが、高くすると華麗な音になるということで、世界的に高くなってきた経緯があります。チューナーには基準音を変える機能がありますから、A=443にまず合わせてから調律を開始しましよう。 経験するとわかりますが、ハーモニカの音程は吹き方でいかようにも下げられる、というか下がってしまいます。自然に吹いた状態はどんな感じなのか理解した上で針が真ん中に行くようにするにはかなりの修練が必要と心得ましょう。 従来は上の写真のアナログ・チューナーを使っていましたが、高音に中々反応しないという問題がありました。最近、下のデジタル・チューナーを使ってみたところ、全音域しっかりと反応してくれますので、お勧めです。 今ではスマホの無料アプリのチューナーを使うようになりました。検索するとたくさん見つかりますが、使い勝手の良い「Pano Tuner]というのを使っています。スマホのバッテリーが切れない限り使えるので、電池切れに悩むことが無くなりました。 |

| オクターブ奏法で判断 調律した結果はやはりオクターブ奏法で音に震えが出ないかどうか確かめてみましよう。高音部も含めてすべてオクターブ奏法で音が震えないようにするのは中々大変。でも正しく調律されていると、吹いていてもとても気持ちよいものです。 |

|

|

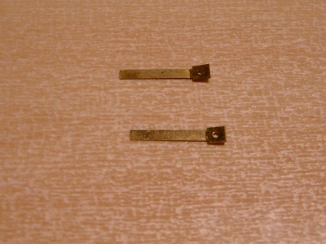

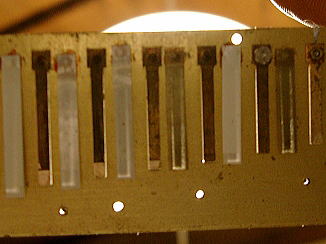

折れる寸前のリード 調律しても、しばらく吹くとすぐ音程が下がるようであれば、リードはもう折れる寸前の状態になっています。弾いてもビーンと鳴らないし、多少強く曲げると、あるところからポッキリと折れてしまいます。そこに亀裂が入っているのです。 左の2枚のリードはどちらも付け根に亀裂が入っており、そこで曲がってしまいます。 こうなるとリードを取り替える必要があります。 |

|

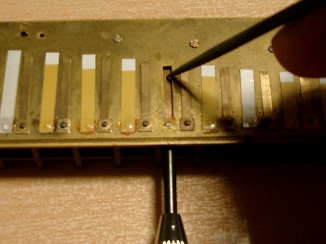

ボディの内側のリードの調律 吸い音のリードは外側に付いていますが、吹き音のリードは内側に付いています。本来はリード・プレートを外して調律すべきですが、急いでいるときなどはリード・プレートを外さないで調律したくなります。邪道ではありますが、示しておきます。 ドライバーで内側から支え、鑢の先でリードの先や根元を削ります。 せめてバルブを外して削るとよいのですが、接着剤が必要なので、バルブを貼ったまま脇から鑢を差し入れて削ることもあります。 |

|

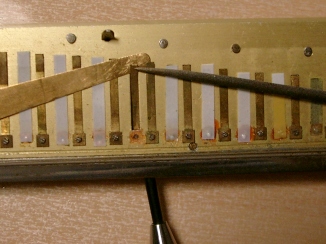

ボディの内側のリードの調律 内側のリードでも長いものについてはヘラを差し込んで削ることができます。ドライバーなどで慎重に内側からリードを持ち上げ、すかさずヘラを差し込みます。 短いリードの場合には無理にリードを曲げることになるのでお勧めできません。 |

|

バリ取り リードを鑢で削ると、金属がわずかばかり広がり、リードの縁からはみ出ることがあります。これをバリといいます。バリが出ると、バリが穴の縁にすれて正しく振動しなくなり、変な音がするようになります。ひどいバリの場合はドライバーなどでリードを弾くとビーンという音がしなくなったり、リードを穴にそっと押し込むと戻ってこなくなったりします。 ほんのちょっとはみ出したバリを、鑢を使って取り除いてやると正しい音が出るようになります。 |

|

リードの回転を直す リードの取り付けが悪かった場合、鑢で削るとリードが支点の周りを回転してしまい、正しく穴の中で振動しなくなります。リードが正しい位置になっているかどうかは、リードプレートを明かりに透かして見ればよくわかります。 曲がったリードを直すには、ヘラを垂直に隙間から差し込んでリードをわずかに回転させてやるとよいでしょう。何度も明かりに透かして直ったかどうか確認します。本来は、リベットが緩んでいるので打ち直す処置が必要なのですが、回転を元に戻すだけでも当面は間に合うでしょう。 |

トップ・ページへもどる