|

私のファースト・アルバム

トンボ楽器TFC(Tombo Family Club)ハーモニカライフ59号 Jan.2013に掲載された記事です。

工房クロム 真田正二

クロマチック・ハーモニカの音色は奏者によってかなりの違いが見られます。大きくは咥え方による違いです。タング・ブロック奏法(大きく咥え、吹く音以外の穴を舌で押える)では、一度咥えると口の中の形が変わず安定した音色を保つことができるために、クラシック系の奏者に好まれます。一方パッカー奏法(目的の音の穴だけ咥える)では、口の中の形を変えることにより音色に多彩な変化を付けることができ、ジャズ、ロック、ポピュラー等の奏者に好まれます。

いずれの咥え方でも、音に揺れを作り出すビブラートを駆使しないと、抑揚のない単調な音になってしまい、バイオリンの初心者の音がノコギリに例えられるがごとく、ハーモニカでも耳に痛い音になってしまいます。

このビブラートを作り出す方法には実は何種類もあり奏者によって使い方が違うために様々な音色が生まれます。音が揺れると言うことは演奏にかかわる体のどこかの部分が揺れるということなのですが、整理してみると次のようになります。

・ハンドカバー奏法(手でハーモニカを塞いだり開けたりする)

・ハンドビブラート(ハーモニカを支える手を前後に揺らせる)

・イヨイヨ奏法(口腔内で舌ををイヨイヨと発音するときのように変化させる)

・喉ビブラート(ウフフフフと笑うように喉を振るわせる)

・横隔膜ビブラート(腹式呼吸の中で音を大きくしたり小さくしたりする)

・顎ビブラート(顎の上下で口腔内の体積を変化させる)

クラシック系の奏者は主にハンドカバー奏法を使いますが、カバーの仕方、開け閉めの速さにも個性があり、奏者によって音色が異なります。トミー・ライリー(故人)、崎元先生、和谷先生、その門下生達と、たくさんの奏者がいます。

ジャズやロックを含めポピュラー系の奏者はこれらすべてを駆使して色んな音色の変化を付けます。単独ではなく、いくつか組み合わせることもあり、奏者の個性がとても強く出ます。トゥーツ・シールマンス、リチャード・ヘイマン、ジェリー・ムラッド(故人)など外国の奏者、森本恵夫先生、並木圭二先生、鶴田亘弘先生、町田明夫先生、徳永延生先生など大御所に加え、若手のプロの顔も何人も目に浮かびます。

私の場合、最初の25年間は極端なハンドカバーと中途半端なハンドビブラートしか知らず、自分が出す音がちっとも面白く感じられませんでした。ところが1995年の横浜国際ハーモニカ大会の前の年にフランスから来日されたクロード・ガーデンさん(故人)の講習を受けて横隔膜ビブラートの方法を伝授されてから、俄然、音色に目覚めました。それまでスローな曲を避けて速い曲ばかり吹いていましたが、きれいなビブラートでゆっくりした曲を歌えるようになったのです。クロードさんには感謝してもし尽くせません。

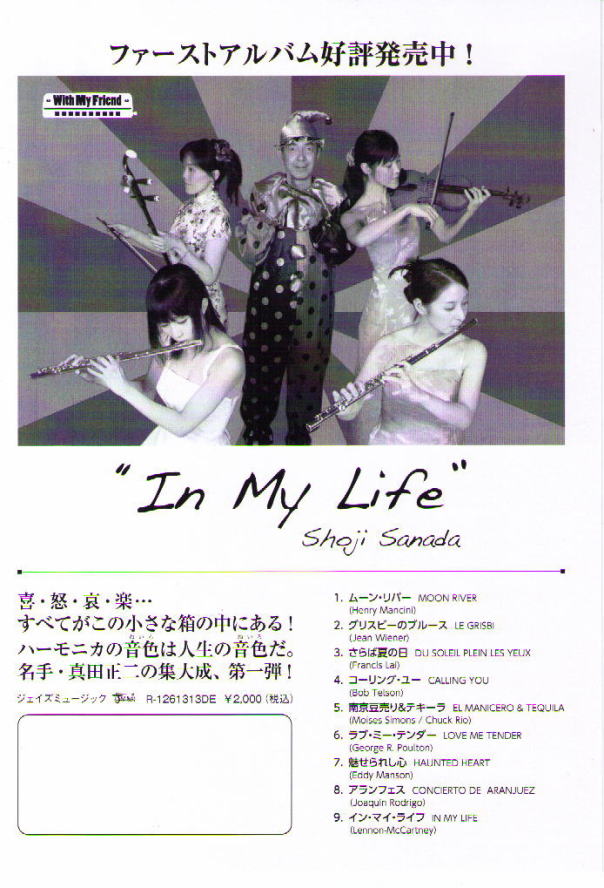

そんな私は定年退職後、クロマチック・ハーモニカの教室、販売、修理業の工房を開いていますが、一生に一枚ぐらいはという夢がかなって、このほどビートルズの曲に因んでタイトルを付けた「イン・マイ・ライフ」というCDをリリースしました。これもクロードさんの指導がなければ実現させることができなかったことと、心して謝辞をいれさせていただきました。クロードさんの華麗で洗練された音色にはまだまだ遠く及びませんが、少しは近づけたかなと自負しています。ハーモニカ愛好家の皆さんにぜひ聴いていただきたいと願っています。

注文先は工房クロム(Mail:shoji_sanada@hotmail.com、携帯:080-4363-3477)

|

![]()