| 構造研究

珍しいクロマチック・ハーモニカを分解して構造を調べます。 |

ケースと外観 木製ケースが美しい。 Chromonika IIIは280のドイツ販売版である。 なお、Chromonika IIは270のドイツ販売版である。 |

表から カバーの番号は1から16まで。 |

裏から ダビデの星が付いており、戦前のものだということがうかがえる。 ダビデの星(6角)はユダヤの象徴であり、ヒットラー政権で これが禁止されたらしい。 |

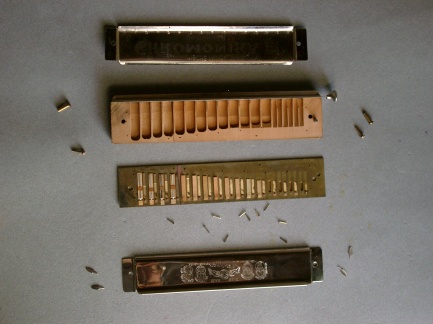

カバーを外したところ リード・プレートは釘止め  バルブの構造 この頃、バルブはサブタ皮でできていた。しかし、水分を吸って経年変化すると、 カチカチになってしまう。 これはまだ柔らかいのであまり使われなかったのだろう。 低音部では丁寧にもバネが使われてすばやく戻るように配慮されている。 その配慮のないタイプもあった。 |

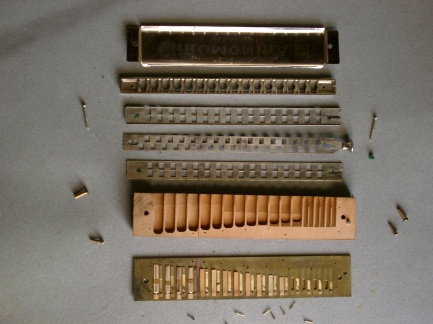

リード・プレートを外す 釘止めになっているので、一つ一つ外していく。 高音部では、リード1枚1枚が区切られているため、バルブが貼られていない。 それを理解しないで自分で貼ると、音がでなくなってしまう。 あまりに1区切りが狭いからのようだ。 |

マウスピースの分解 マウスピースは現在の280のものより精巧に作られている。 ストレート配列なので270を大きくしたような穴の切り方になっている。 |

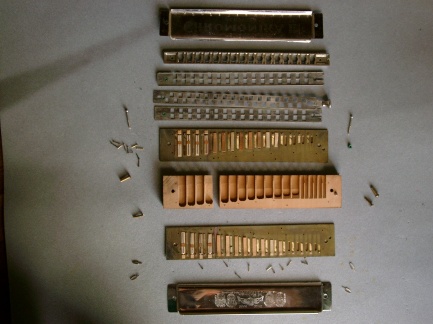

全分解 リード・プレートを全部外すと、木製ボデイが二つに分かれてしまった。 観察すると、元々二つの部分を接着剤で貼り合わせてある。 それが経年変化ではがれてしまったようだ。 モデルによっては、下部に薄い1枚の板が貼られていることが あるが、これはその配慮がないので、単純に分かれてしまった。 木工用ボンドで修理できるが、下手に接着すると、リード・プレート に接する面が平らでなくなったり、乾燥して縮んでいるため マウス・ピースに接する面が平らでなくなったりする。 実は何度も失敗している。 最近は接着してすぐリード・プレートを取り付け、固まってから、残りの 隙間に木工用ボンドを詰めるようにしている。 |

トップ・ページへもどる |

構造研究へもどる |